blog

高性能な外皮性能を有する住宅では、空調モードによって躯体などの熱容量が暖冷房エネルギーや室内環境に与える影響は無視できないもまがあるそうです。

断熱とか熱伝導率と違って、蓄熱とか熱容量ってイマイチ良くわからないんですよね。

そこで、いつもお世話になっている

HEAT20 設計ガイドブック+PLUS

2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会 著

建築技術 刊

の中の、熱容量の評価方法という章を備忘録として自分なりにまとめてみたいと思います。

まずは、住宅内に存在する熱容量の大小が暖房エネルギーに及ぼす影響を考える再の基本的な原理を考えてみましょう。

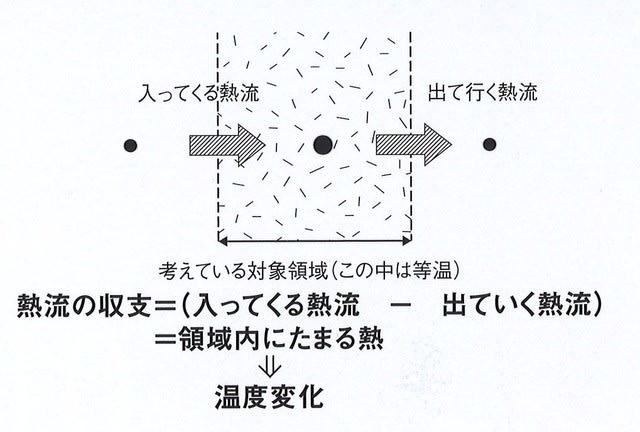

一般的な空間における、空間を構成する壁体各部の単位体積当たりの温度変化(熱流収支)は

CydΘ/dt=▽・λ▽Θ=λ▽2Θ

Cy:熱容量(J/㎥K)

▽Θ:材厚1m当たりの温度勾配(K/m)

λ:熱伝導率(W/mK)

λ▽Θ:熱流(W/㎥)

▽・λ▽Θ:熱量の収支(W/㎥)

熱容量×温度変化=熱流の収支×温度差

と表現することもできます。

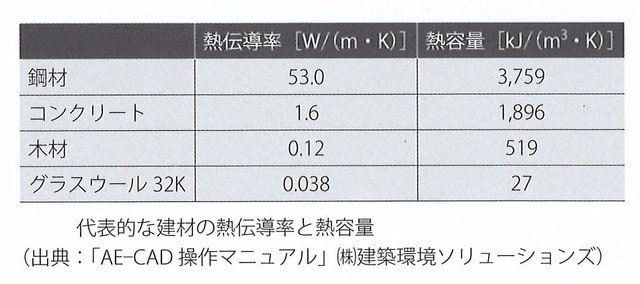

この中に出てくる壁体の物性値は左辺のCy(熱容量)と右辺のλ(熱伝導率)。

熱伝導率が熱流の大きさ(断熱性能)を表し、熱容量が熱流の収支と温度変化の関係(蓄熱性能)を表します。

それぞれ室温の変化に与える影響が異なるので、熱容量と断熱性能を混同しないよう注意が必要です。

これをイメージ図にすると、こうなります。

材料によって熱伝導率と熱容量は異なります。

設計時、材料の選定に当たってはこれらの物性値に注意して

断熱性に優れた材料か

蓄熱性に優れた材料か

を判断する必要があります。

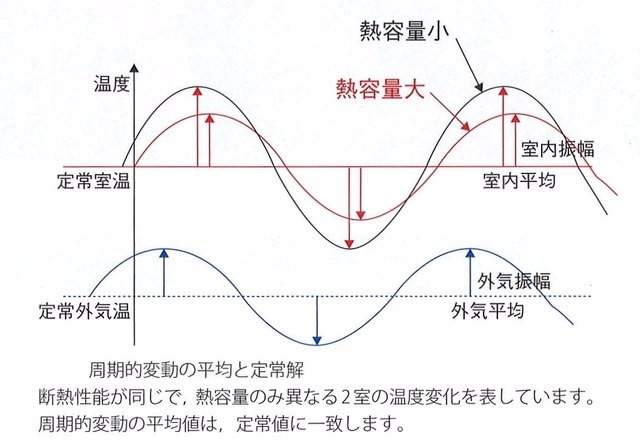

外気温や室温の変化は、1日24時間を基本とした繰り返しとみなすことができます。

これを周期的変動と呼び、その特性として平均値・振幅の2つのパラメーターがあります。

温度変化のしやすさを表すのが振幅であり、熱容量の大きい住宅ほど振幅が小さくなり室温が変化しにくくなる。

でも図を見るとわかるように、室温低下が小さくなるのと同時に室温上昇も小さくなるため、熱容量の異なる住宅であっても室温の平均値は同じになります。

これは熱容量が大きいことが、良い意味でも悪い意味でも室温が変わりにくいと言う事を表しています。

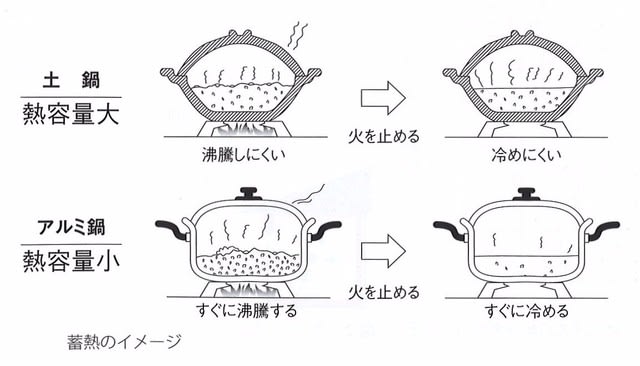

熱容量が大きい空間は、温度が変わりにくいため室温が安定しています。

暖房を切っても冷めにくいなどの居住者メリットがある反面、一旦冷えた空間で暖房運転を始めた時暖まりにくいというデメリットもあります。

一般的な間歇暖房を主とするライフスタイルでは、暖房の立上りが遅いということは大きなデメリットでしょう。

間歇暖房であれば、居住者は退室時に暖房を切ります。

誰もいない部屋の温度が暖かく保たれていても意味がありませんし、省エネでもありません。

熱容量が大きい空間が唯一省エネに働くとすれば、退室の30分~1時間ほど前に暖房を切ることくらいでしょうか。

すぐに寒くなることはありませんし、退室後に温度が高いままという無駄もありません。

連続暖房であれば、暖房当初のエネルギーが余分にかかります。

冷えた壁体を暖めるためのエネルギーです。

一旦暖まってしまえば、それほど大きなエネルギーは必要ありません。

暖房を切る時期を見極めることが大切になります。

蓄熱のイメージは以下の通り。

どちらが省エネだと思いますか?

ポイントは火を止める時間だと思います。

家だって同じでしょ。

いずれにしても熱容量の大きさを効果的に利用するには、生活スタイルも含めて考えることが大切です。

熱容量の多寡が省エネに効果を発揮するかどうかをシュミレートすることも可能です。

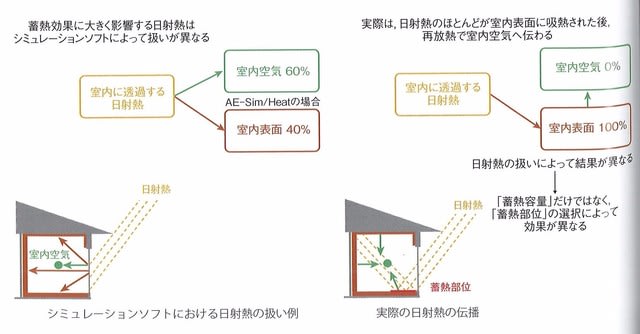

室内に入った日射熱の全てが空間の温度上昇に転換されるのか

熱の半分が壁や床の温度上昇に、残り半分が室内空気の温度上昇に使われるのか

両者は全く違った結果になりそうです。

でも、床・壁に吸収された熱は再放熱でいずれ空気に伝わります。

日射が当たらない壁や天井などは、日射によって室温上昇した後、その熱を受けて温度が上がります。

この時の断熱性能や熱容量の違いが暖冷房エネルギーに及ぼす効果はどうなっているのでしょうか?

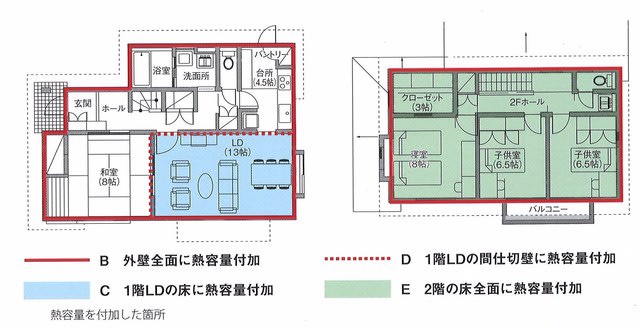

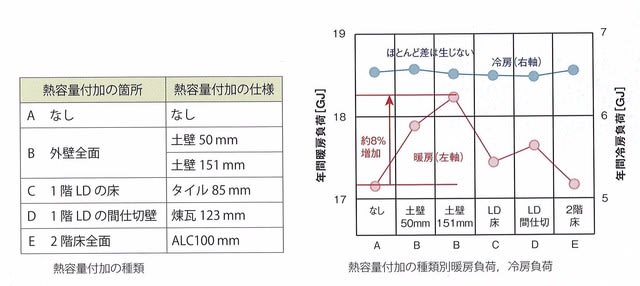

以下の表および図を計算条件にシュミレートした結果は、こうなります。

いくつかの条件において熱容量を大きくしたことで、暖冷房エネルギーが増加しています。

冷房に関しては、それほど差が生じないようですね。

でも暖房に関しては、思った以上に差が出ています。

また住宅全体の熱容量が同じであっても、熱容量を大きくする部屋または部位が異なれば、暖冷房エネルギーは違う結果になります。

蓄熱性の評価は非常にデリケートですが、省エネ効果はそれほど大きくありません。

posted by Asset Red

住所:東京都練馬区北町2-13-11

電話:03-3550-1311

東武東上線 東武練馬駅下車5分